La porta sorge sulla propaggine sud-est dell’Esquilino, in un’area un tempo elevata, denominata ad Spem Veterem per la presenza nelle vicinanze di un antico tempio dedicato alla Speranza. Il santuario, eretto nel 477 a.C., non è stato mai ritrovato, ma ha lasciato alla zona il toponimo. Il luogo era attraversato, fin da epoca remota, dalle vie Labicana e Prenestina.

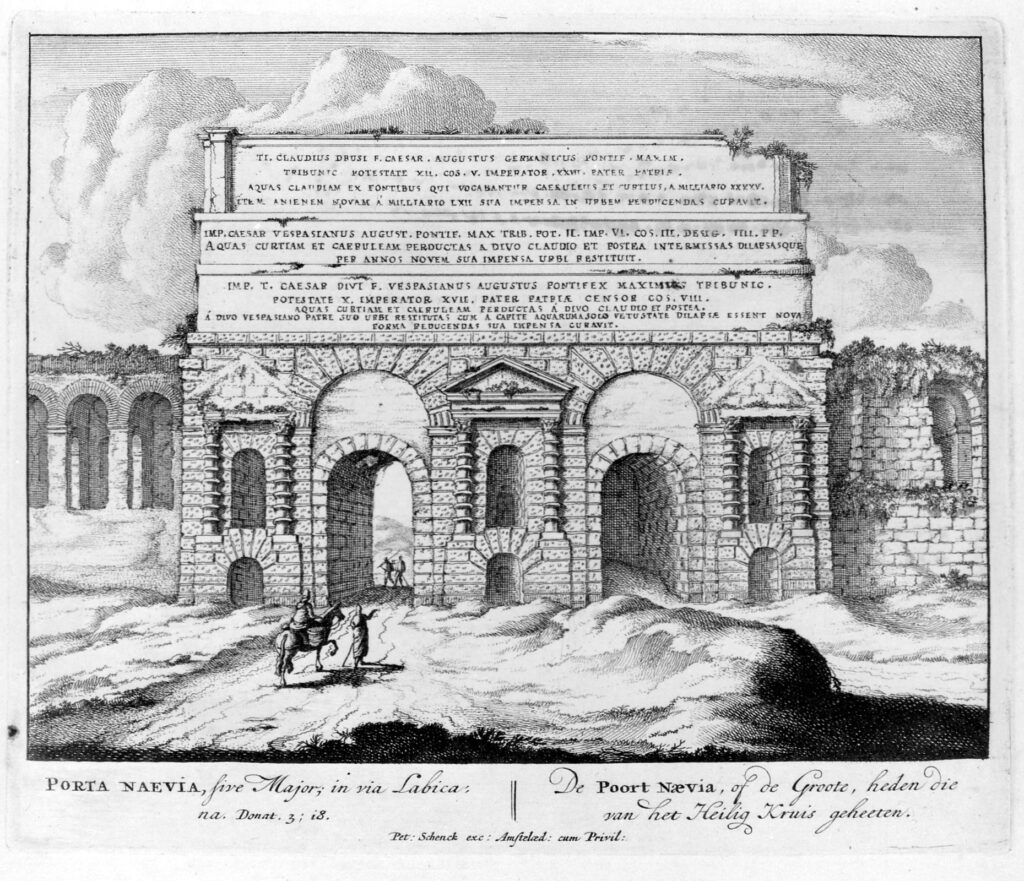

Nel tempo l’area venne caratterizzata dalla presenza di numerosi acquedotti, che da qui entravano in città sfruttando l’altezza del luogo. Tra il 38 e il 52 d.C. furono eretti dagli imperatori Caligola e Claudio due acquedotti: Aqua Claudia e Anio Novus. In questa occasione fu costruito un grande arco a doppio fornice, realizzato in opera quadrata di travertino nella particolare tecnica detta a bugnato rustico. Le arcate, sotto le quali passavano le due strade, sono delimitate da piloni che presentano finestre rettangolari, inquadrate da semicolonne corinzie e sormontate da un timpano. L’attico dell’arco è costituito da tre fasce attraversate dagli spechi degli acquedotti e contraddistinte da iscrizioni: l’epigrafe superiore ricorda la costruzione dell’opera da parte dell’imperatore Claudio, mentre le altre due si riferiscono ai successivi restauri condotti da Vespasiano nel 71 e da Tito nell’81 d.C.

Con la costruzione delle Mura Aureliane, le arcate degli acquedotti furono inglobate nella nuova cinta muraria e i due fornici monumentali assunsero la funzione di porta urbica che rimase in uso fino all’epoca di papa Gregorio XVI nel 1838, quando venne abbattuta. Il suo aspetto originario ci è noto solo grazie alle antiche raffigurazioni, tra le quali quelle celebri di Giovanni Battista Piranesi e Giuseppe Vasi.

Ai due lati esterni erano due torri, originariamente rotonde, trasformate agli inizi del V secolo in forma quadrata durante la ristrutturazione avvenuta sotto il regno di Onorio. Nel corso delle demolizioni ottocentesche tornò alla luce l’antico sepolcro di Marco Virgilio Eurisace, inglobato nella costruzione della torre rotonda di Aureliano che era collocata al centro delle due porte. All’interno della cinta muraria vi era una controporta destinata al corpo di guardia, anch’essa demolita nel 1838, e la cui fondazione venne scoperta nel corso di scavi avvenuti negli anni 1955-1957.

Le due porte gemelle furono denominate, dal nome delle vie sottostanti, rispettivamente porta Labicana e porta Praenestina, mentre quello attuale di porta Maggiore (Porta Maior), attestato sin dal X secolo, sembra essere derivato dalla presenza della vicina basilica di Santa Maria Maggiore.

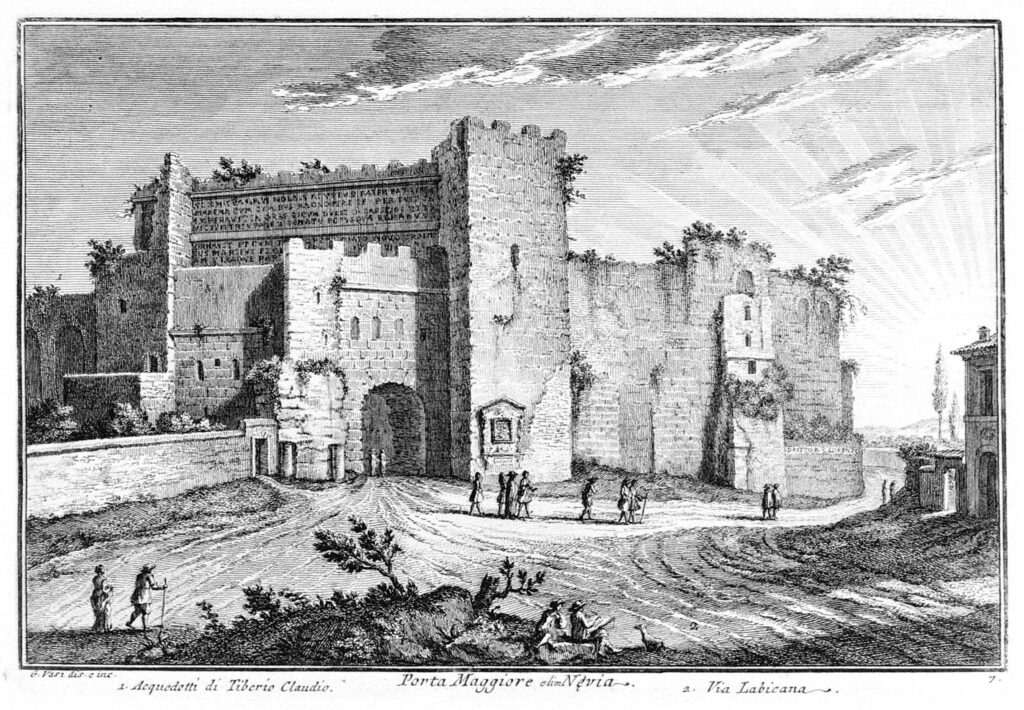

2. G. VASI, Porta Maggiore, sec. XVIII, ultimo quarto, stampa

3. Veduta di Porta Maggiore, sec. XIX, metà, dipinto ad acquarello

4. P. SCHENK, Veduta di Porta Maggiore, sec. XVIII, primo quarto, acquaforte

5. DOLBY JOSHUA E. A., Veduta di Porta Maggiore, sec. XIX, secondo quarto, litografia (Museo di Roma, Gabinetto delle Stampe – MR 6294)