Per le note su questa porta, clicca su Esplora e nei Tracciati scegli le Mura Urbaniane, poi fai riferimento a Porta San Pancrazio, sorta nelle vicinanze.

Categorie luogo: Mura Aureliane

Porta Portuensis

Per le note su questa porta, clicca su Esplora e nei Tracciati scegli le Mura Urbaniane, poi fai riferimento a Porta Portese, sorta poco più a nord.

Porta Settimiana

La porta prende il nome dalle terme di Settimio Severo che, localizzate in questa zona del Trastevere, caddero verosimilmente in disuso proprio a causa della costruzione delle Mura Aureliane che le attraversavano con il loro tracciato.

La forma originale della porta, costruita sull’asse che metteva in comunicazione Trastevere con la zona del Vaticano, non è conosciuta in dettaglio, anche se doveva appartenere alla tipologia delle porte minori. Vari gli interventi a cui fu sottoposta nel corso del tempo: tra gli altri, si ricordano il restauro di papa Niccolò V nel 1451 e la totale ricostruzione sotto Alessandro VI nel 1498 su disegno probabilmente di Antonio da Sangallo il Vecchio.

Al restauro eseguito da Pio VI alla fine del XVIII secolo si deve l’aspetto attuale della porta, a unico fornice sormontato da una fila di beccatelli e coronato da un attico con feritoie sulla facciata esterna e con merli ghibellini su quella interna. L’apertura è rivestita da un arco modanato sul fronte esterno e da blocchetti di travertino su quello verso la città; negli stipiti si conserva anche la scanalatura dove scorreva la grata per bloccare il passaggio. La porta era difesa da un’unica torre sul lato occidentale, forse già esistente in età romana.

Sulla sinistra di ambedue le facciate si conservano affreschi di carattere sacro, molto deteriorati, raffiguranti la Sacra Famiglia (XVI secolo) e l’Orazione di Gesù nell’orto (XVII secolo).

Durante il Medioevo la strada che passava da porta Settimiana divenne la direttrice principale per i pellegrini che, approdando al porto fluviale nei pressi di porta Portuense, volevano raggiungere San Pietro. La via era costeggiata principalmente da orti e vigne e solo con papa Giulio II (1503-1513) venne rinnovata quando il quartiere si trasformò in zona a carattere residenziale e la strada venne fiancheggiata da ville e palazzi signorili appartenenti a ricche e nobili famiglie, quali i Chigi e i Riario.

Con la costruzione della nuova cinta muraria voluta da Urbano VIII intorno alla metà del XVII secolo, che collegava Trastevere a Borgo includendo il colle del Gianicolo, porta Settimiana perse definitivamente la sua funzione difensiva per restare un semplice arco all’interno della città.

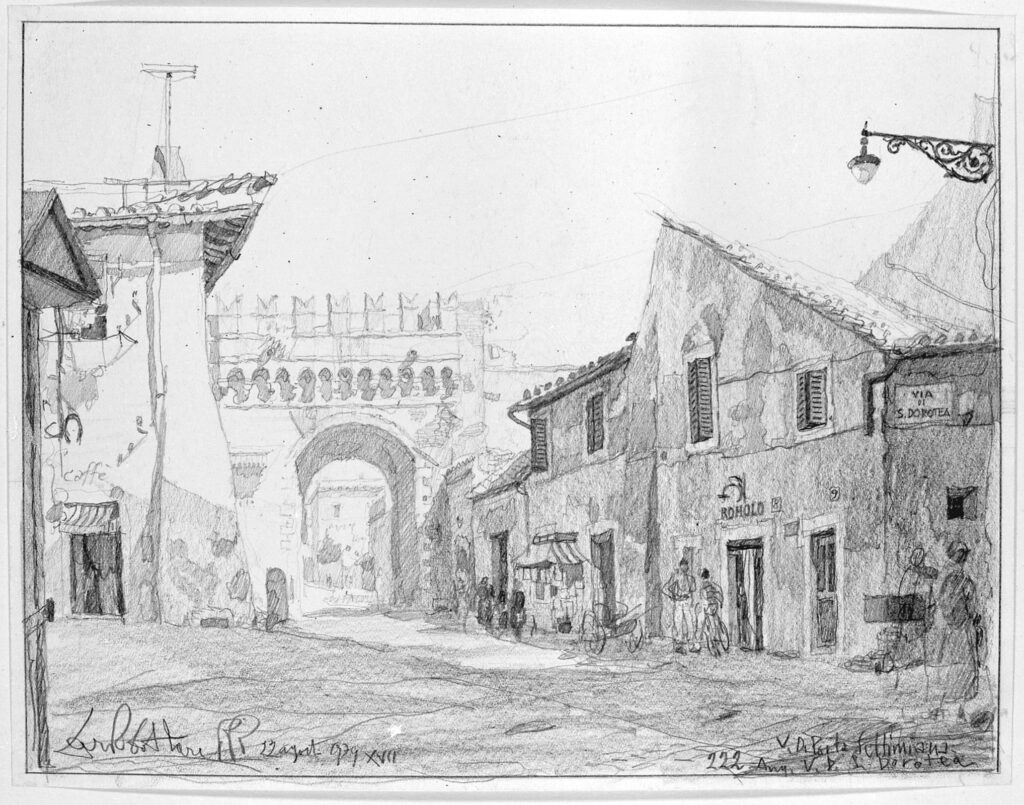

2. C. DOTTARELLI, Via di Porta Settimiana, angolo via di Santa Dorotea, 1939

3. Porta Settimiana, veduta interna

4. Porta Settimiana, Orazione di Gesù nell’Orto

5. Porta Settimiana, veduta esterna

Porta Ostiense

La porta, una delle meglio conservate delle mura di Aureliano, fu aperta in corrispondenza della porta Raudusculana del recinto serviano; era nota come Porta Ostiensis già a partire dal IV sec.d.C. e più tardi fu chiamata anche Porta Sancti Pauli, dalla prossimità con la Basilica di San Paolo fuori le Mura, alla quale era collegata da un lungo porticato. Nella sua prima fase la porta presentava due ingressi rivestiti in pietra da taglio ed inquadrati da torri a pianta semicircolare; il fornice occidentale permetteva il passaggio della via Ostiense mentre quello orientale, nel versante interno della città, dava origine al Vicus Portae Raudusculanae.

All’epoca dell’imperatore Massenzio (306/312 d.C.) fu corredata da una controporta, anch’essa a due fornici, mediante l’innesto di due muri a tenaglia, in questa fase vennero anche rifoderate le basi delle torri con il tipico paramento in opera listata ed agli estremi delle pareti della controporta, furono ricavate due scale di accesso all’attico ed al cammino di ronda. In questa fase probabilmente fu anche realizzato un secondo piano.

Con Onorio la porta esterna fu ridotta ad un solo arco, venne ampliata la camera di manovra che fu anche illuminata da sei finestre, le torri furono rialzate, rinforzate all’esterno con blocchi di travertino e dotate di un terzo piano; all’esterno i vari piani furono marcati con cornici realizzate da mensole di marmo e ricorsi di mattoni.

Successivamente, a partire dall’ età bizantina, alcune finestre dell’attico furono chiuse, altre sostituite con strette feritoie e nella torre orientale con la chiusura di due finestre, fu ricavata una cappella, riconosciuta come la “cella muroniana” ricordata da alcuni testi medioevali, un piccolo eremo dei monaci greci che risiedevano in questo versante della città. I resti di affreschi più notevoli tra quelli ancora visibili, si trovano nella torre orientale e sono databili al XIII–XIV secolo, è riconoscibile una Madonna con Bambino sullo sfondo di una porta muraria. Le tracce dell’uso sacro degli ambienti superiori della porta e delle torri sono riconoscibili anche nel locale della saracinesca, nella torre occidentale e sulla terrazza che si apre sulla galleria tra le torri, qui sono visibili due costruzioni medioevali che fungevano da atri d’ingresso alle torri stesse.

Nella corte, dove era il corpo di guardia, a partire dal V ed almeno fino al XV secolo venne esercitata anche la funzione della riscossione del pedaggio di transito, nell’ultimo periodo appaltata ai privati; ancora oggi all’interno della porta San Paolo è conservata la c.d. Casina del Dazio, costruita nel 1749, sulla cui facciata sono due medaglioni con affreschi rappresentanti l’Annunciazione e la Vergine con Bambino ed un santo. Un’altra edicola, con arco a tutto sesto sostenuto da colonnine marmoree poggianti su mensole, sul fronte interno della porta, include un affresco databile tra la fine del XVI e l’inizio del XVII secolo rappresentante San Pietro che secondo la tradizione, transitò da qui per recarsi al martirio.

La porta Ostiense fu restaurata numerose volte anche in età moderna: tra gli interventi più notevoli si ricorda il restauro di Niccolò V nel 1451, realizzato col denaro proveniente dal Giubileo dell’anno precedente e quello di Benedetto XIV, che a partire dal 1749 intervenne su tutta la cinta muraria, ricordato da un’epigrafe posta alla base della torre orientale. Del 1663 è il restauro di papa Alessandro VII del cui stemma in stucco rimangono ancora alcune tracce sull’arco della porta.

Per agevolare il traffico sempre più intenso in questa zona, negli anni Venti del secolo scorso, la porta fu isolata dalle Mura nel versante orientale; nei bombardamenti del 1944 andò distrutto il tratto di collegamento con la Piramide Cestia, dove si apriva anche una posterula visibile nelle foto d’epoca. Qui in seguito fu realizzata una strada intitolata a Raffaele Persichetti caduto negli scontri con le truppe nazifasciste.

Porta Ostiense è legata a numerosi eventi storici, tra i principali vanno ricordati l’ingresso a Roma dei Goti di Totila, dopo il tradimento degli Isauri, nel 549 d.C. e gli scontri dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943 quando i civili e le truppe italiane cercarono di impedire l’occupazione nazifascista di Roma. Le lapidi commemorative degli eventi della Resistenza sono affisse sul tratto di mura che fiancheggia la Piramide.

I locali all’interno della porta furono nel 1942 adibiti a studio privato, e nel 1954 furono aperti al pubblico, dopo l’allestimento del Museo della via Ostiense, frutto della felice collaborazione tra l’Amministrazione Comunale e la Soprintendenza archeologica di Ostia Antica.

Il restauro più recente del complesso è stato effettuato dalla Sovraintendenza Comunale in occasione del Grande Giubileo del 2000.

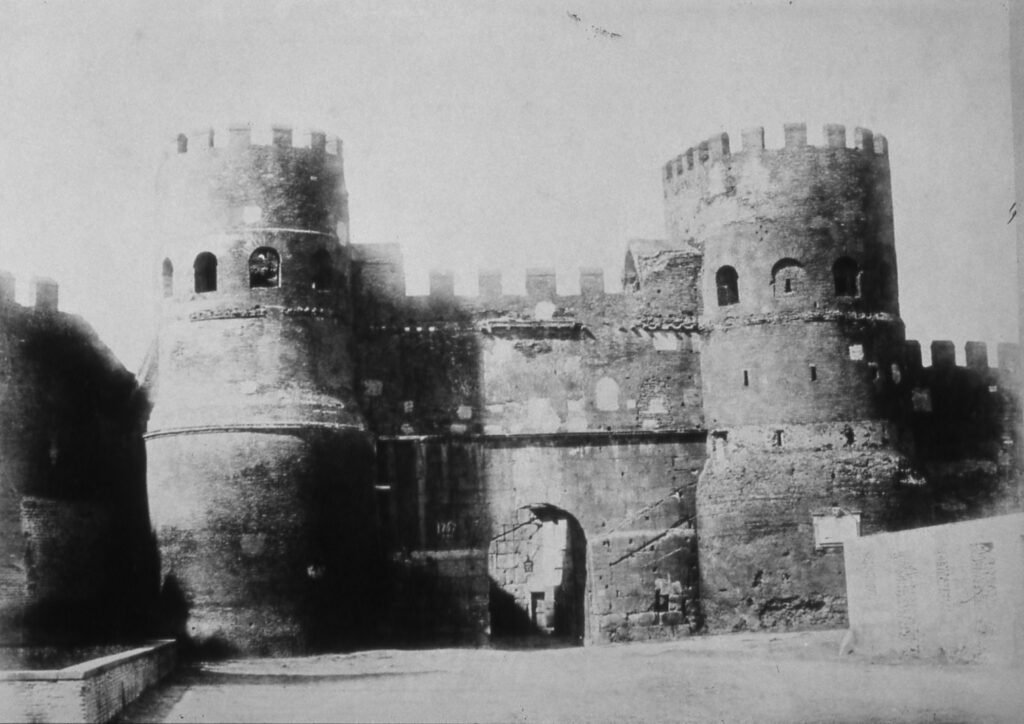

1. C.B. SIMELLI, Porta Ostiense, prospetto esterno, 1864-1866

2. Porta Ostiense, prospetto esterno

3. Porta Ostiense, prospetto interno

4. Porta Ostiense, prospetto interno

5. Porta Ostiense, veduta della torre ovest

6. Porta Ostiense, camminamento, livello 1

La Posterula Ardeatina

All’altezza dell’attuale via Cristoforo Colombo, grande via che collega il centro città al mare di Ostia, si apre la cosiddetta posterula Ardeatina, posta in prossimità di una torre angolare.

Al momento della costruzione delle Mura Aureliane un preesistente piccolo portale in laterizio fu annesso lungo il lato esterno della fortificazione. Il passaggio era in origine costituito da un arco, inquadrato da due colonne con capitelli corinzi e sormontato da architrave e timpani. La tipologia e lo stile della raffinata decorazione in cotto suggeriscono una sua datazione al II secolo d.C.

La trasformazione in posterula delle Mura provocò notevoli modifiche: furono aggiunti stipiti e un architrave in travertino a ridurre l’ampiezza dell’apertura; fu abbassata la soglia e fu aumentato lo spessore dell’arco per consentire, al di sopra, il passaggio del cammino di ronda coperto.

Nel XVI seolo. la posterula fu murata e fu riaperta solo nel 1940 durante i lavori per la realizzazione del viale di Porta Ardeatina. In quell’occasione fu scoperto un tratto di strada romana basolata, anch’essa precedente alle Mura, nella quale fu riconosciuta la via Ardeatina, posta in connessione con il portale originario. All’interno del circuito murario, a lato della posterula, si trovava un sepolcro in travertino dell’inizio del I secolo d.C., i cui resti si conservano inseriti nella vicina torre.

Sulla identificazione della posterula gli studiosi non sono concordi; alcuni, infatti, ipotizzano che la via Ardeatina non entrasse in città da questo passaggio, ma più oltre, in corrispondenza del tratto di mura distrutto nel 1538 per la costruzione del bastione Ardeatino.

2. Posterula Ardeatina e torre prospetto esterno

3. Posterula Ardeatina e torre prospetto esterno

4. Posterula Ardeatina e torre prospetto esterno

5. Posterula Ardeatina, torre e sepolcro, prospetto interno

Porta Appia

Il nome originario di questa monumentale porta, una delle più grandi e meglio conservate delle Mura Aureliane, era porta Appia dal nome della importante via lungo la quale si apriva. Nel medioevo prevalse quello di porta San Sebastiano in memoria del martire cristiano sepolto nella basilica lungo la via Appia, poco fuori le Mura.

Video: Semplicemente Appia/Just Appia

Negli spazi dell’antica porta è allestito il Museo delle Mura di Roma. Il percorso di visita presenta video, installazioni, plastici, calchi e pannelli didattici che introducono alla conoscenza delle Mura, della via Appia e della porta stessa. Dalla terrazza che sovrasta una delle due torri si gode di una magnifica vista.

Dal Museo si accede al tratto di camminamento compreso tra porta San Sebastiano e via Cristoforo Colombo; lungo circa 350 metri, comprende dieci torri, e, per un tratto, è aperto stabilmente al pubblico.

http://www.museodellemuraroma.it/

http://www.museodellemuraroma.it/it/infopage/tour-virtuale-del-museo-delle-mura

L’aspetto attuale di porta San Sebastiano è il risultato di molte trasformazioni architettoniche succedutesi nel corso dei secoli, fino al restauro condotto dall’arch. Luigi Moretti tra il 1940 e il 1943. In quell’occasione negli spazi dell’antico edificio venne allestito uno studio-abitazione per il gerarca fascista Ettore Muti.

La forma originaria della porta era a due archi gemelli, con la facciata rivestita di travertino e due torri semicircolari ai lati. Sul lato interno, a fianco dell’entrata del Museo, sono visibili tre blocchi di travertino resti di uno degli archi originari. Il primo piano delle torri e dell’ambiente sopra gli archi di passaggio (attico) era illuminato da finestre ad arco; il secondo piano era costituito da terrazze scoperte riparate da merli.

Con l’intervento di Onorio, agli inizi del V secolo, nuove torri in laterizio più alte e di forma circolare inglobarono quelle originarie. Fu aggiunta sul lato interno una controporta costituita da due muri semicircolari disposti a tenaglia, della quale rimane solo parte del braccio ovest, in cui si apre l’ingresso al Museo.

Al primo piano dell’attico era collocata la camera di manovra per l’apertura e la chiusura della porta. Attraverso mensole di travertino forate, che ancora si conservano, scorrevano le corde che, con il sistema della carrucola, consentivano di calare e sollevare la saracinesca.

In un momento successivo le torri furono in parte racchiuse da imponenti bastioni. I due archi di ingresso furono ridotti a uno solo e la parte inferiore della porta fu interamente rivestita di blocchi di marmo. Nell’ultima fase costruttiva furono innalzate di un piano sia le torri che l’attico sopra l’ingresso e la porta assunse l’aspetto imponente che ancora oggi si può ammirare.

2. Porta Appia e Museo delle Mura, veduta del camminamento

3. A. JEMOLO, Porta Appia, esterno, 2017

4. A. JEMOLO, Porta Appia e Arco di Druso, 2017

5. Porta Appia e Museo delle Mura, prospetto esterno

6. Porta Appia, prospetto esterno

Porta Latina

La porta, che prende il nome dalla via Latina, la strada diretta verso la Campania attraverso i Colli Albani e le valli del Sacco e del Liri, fu costruita secondo il modello ad unico fornice rivestito di blocchi di travertino e fiancheggiato da due torri semicircolari di laterizio, comune ad altri varchi del circuito.

Della fase aurelianea rimangono diverse tracce, tra le quali la presenza, nella torre occidentale, di un vano scala per raggiungere la camera di manovra della saracinesca. Quest’ultima, di cui si conserva l’alloggiamento all’interno dell’arco, bloccava l’accesso dall’esterno, mentre verso la città la porta era chiusa con due battenti lignei provvisti di cardini.

Con l’innalzamento e il rafforzamento delle Mura realizzato dall’imperatore Onorio, anche le torri di porta Latina raggiunsero i tre piani di altezza; per sostenere il peso della camera superiore fu necessario riempire il vuoto della scala nella torre occidentale e ricavare un nuovo accesso in uno dei bracci della controporta, il cortile di guardia interno edificato in epoca onoriana e oggi scomparso.

Il paramento in blocchi della porta è ancora quello di età aurelianea, ad eccezione della riduzione del fornice realizzata durante i lavori dell’imperatore Onorio, di cui si distinguono chiare tracce sul prospetto esterno. A questa stessa fase appartengono il monogramma cristologico scolpito sul blocco esterno centrale dell’arco e la croce bizantina su quello del lato interno.

Porta Latina, resa definitivamente praticabile solo nel primo decennio del Novecento, fu murata più volte nel corso dei secoli: dopo una breve chiusura nel 1408, il passaggio fu interdetto a seguito delle misure sanitarie dovute alla pestilenza del 1656-1657, fu aperto nel 1669 e murato ancora nel 1808, con una breve riapertura nel 1827.

Fu proprio la chiusura del varco che nel 1870 impedì al generale Luigi Cadorna e alle sue truppe di entrare in città dal quadrante sud orientale, costringendoli a ripiegare su porta Pia per annettere Roma al Regno d’Italia.

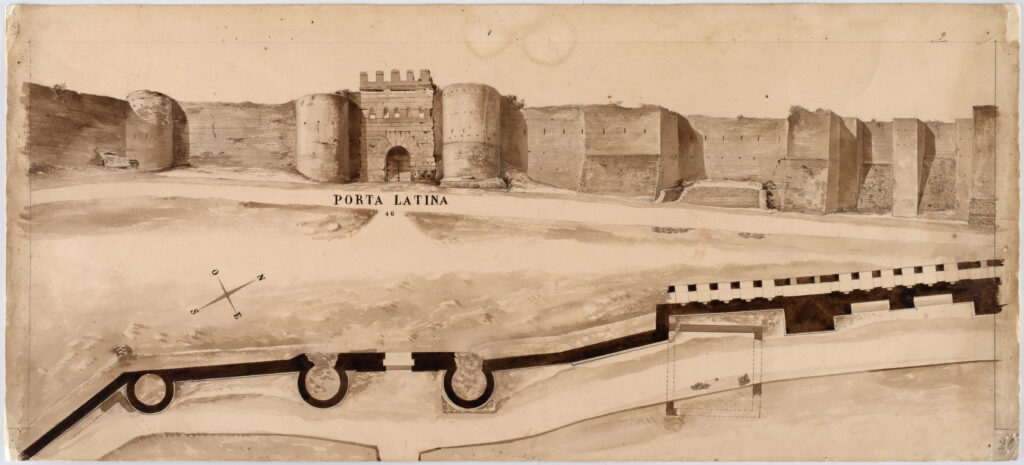

2. F. CICCONETTI, Pianta e prospetto delle mura aureliane con la Porta Latina, 1874

3. A. JEMOLO, Porta Latina, prospetto interno, 2017

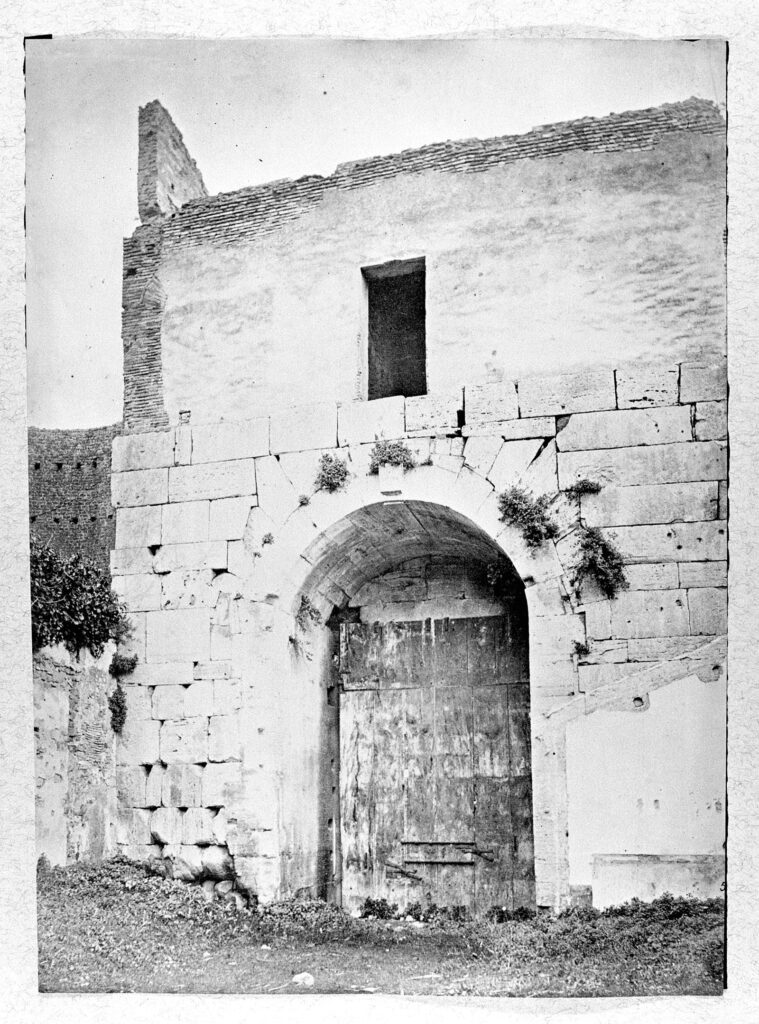

4. Porta Latina, prospetto interno, seconda metà del XIX secolo

5. C. B. SIMELLI, Porta Latina, prospetto esterno, 1864-1866

Porta Metronia

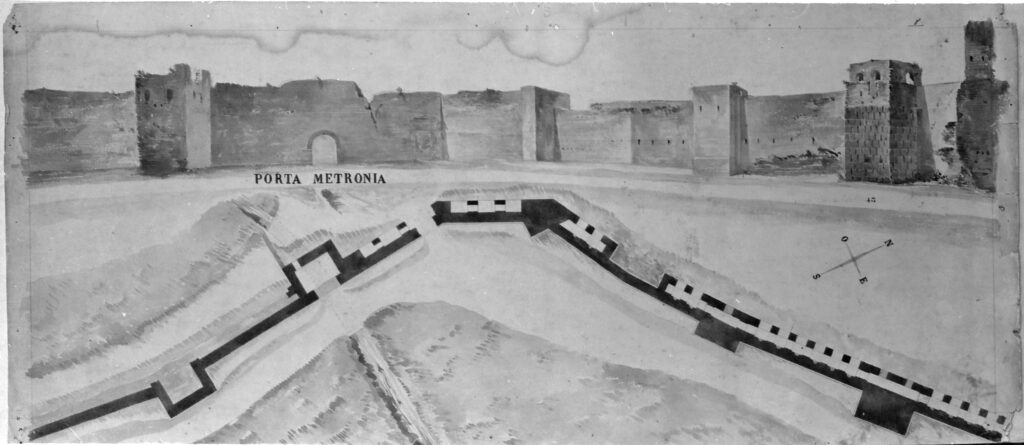

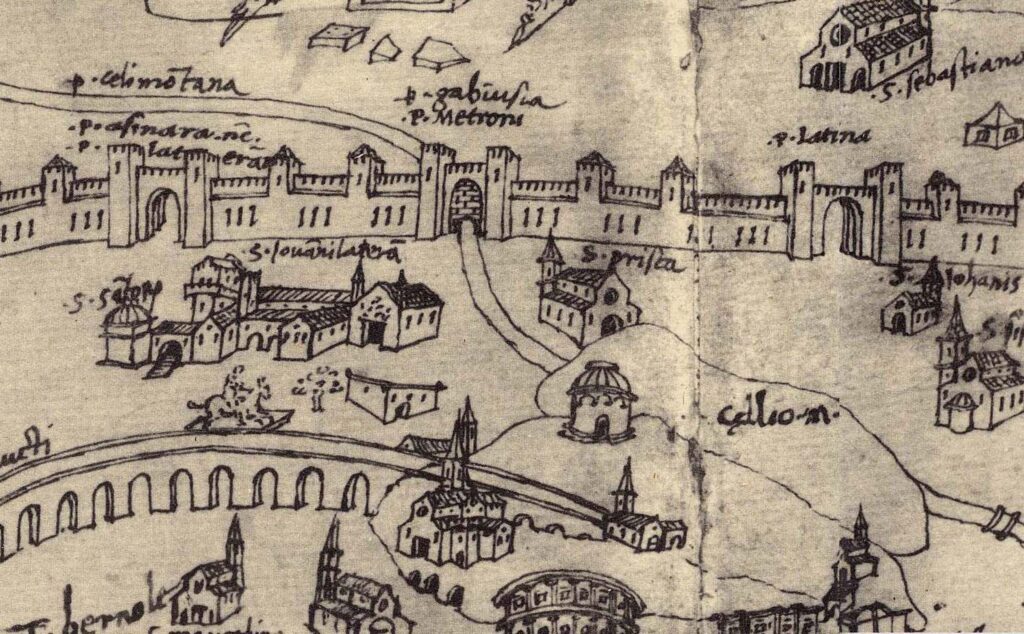

Porta Metronia, costituita da un unico arco privo di decorazioni, era un passaggio secondario ricavato nel tratto di Mura tra due torri, una posterula che consentiva l’accesso al Celio protetta ai due lati dalle Mura stesse, che in questo settore seguivano l’andamento fortemente scosceso del terreno. Il nome, derivato probabilmente dai vicini possedimenti di un Metrobius o Metronianus, compare nella cartografia storica corrotto in Metrobia, Metroia, Metrovi, Metrovia, Metropi, Mitrobiensis, Metaura.

Con la ristrutturazione delle Mura disposta dall’imperatore Onorio nel V secolo (401-403) e la costruzione della galleria superiore, la porta fu dotata di una torre sporgente verso l’interno della città, probabilmente da interpretare come controporta, sede del corpo di guardia o alloggiamento della saracinesca di chiusura.

Dal XII secolo l’arco non fu più utilizzato per il transito, ma nel progetto di potenziamento dei rifornimenti idrici di Callisto II (1122) divenne il passaggio per il canale che conduceva in città l’Aqua Mariana. La zona si prestava a questo scopo anche per la presenza di una valle naturale conformata sin dall’antichità dallo scorrimento delle acque e da formazioni palustri, note in letteratura con il nome di palus Decenniae, dalle proprietà della gens Decennia.

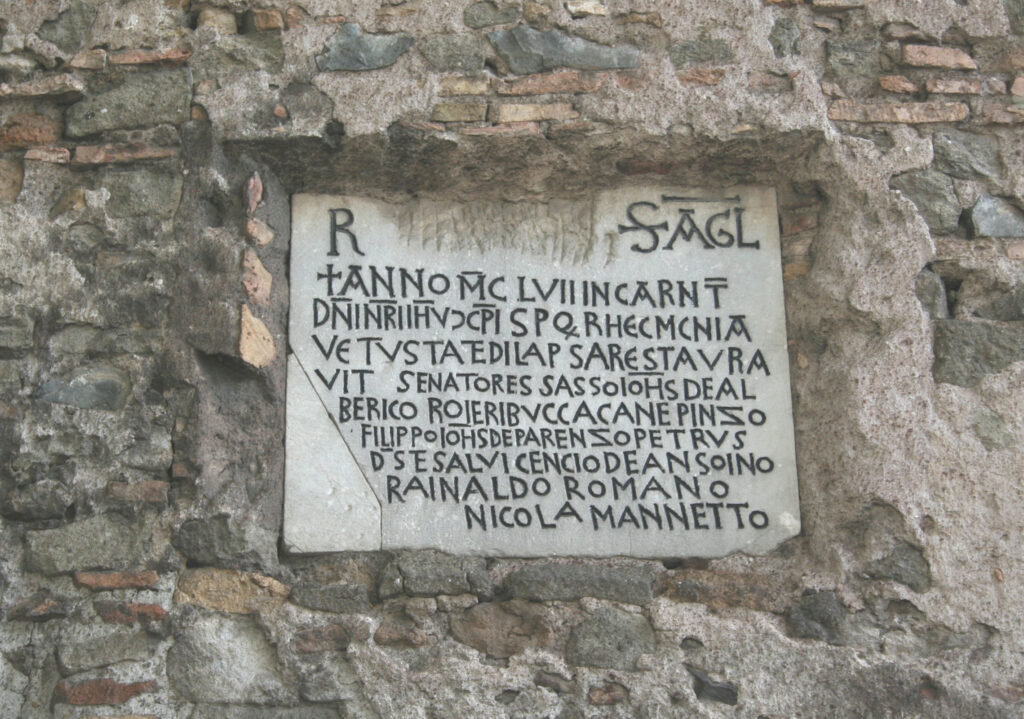

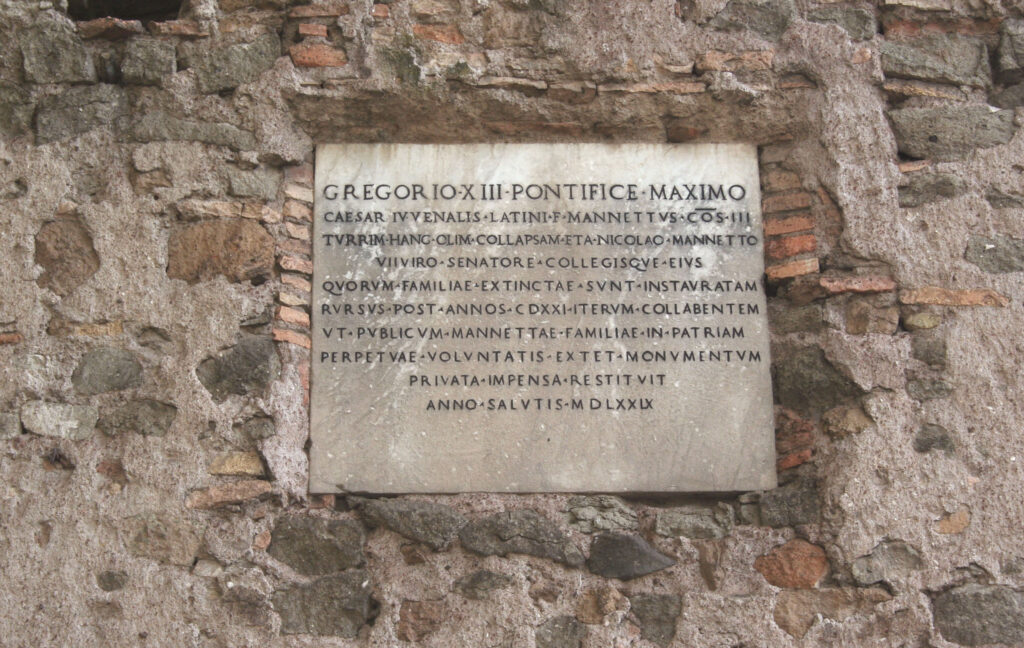

Pochi anni più tardi la struttura, che evidentemente versava in condizioni degradate, fu restaurata per volontà del Comune di Roma, come ricorda un’iscrizione tuttora leggibile sulla lapide murata nella cortina della torre di controporta, che reca la data del 1157 e l’elenco dei senatori. Una seconda lapide del 1579, posta accanto alla precedente, documenta un successivo restauro eseguito sotto il pontificato di Gregorio XIII, promosso da un conservatore capitolino, discendente di quel Nicola Mannetto, presente tra i firmatari della lapide medievale.

L’arco della porta chiusa è attualmente visibile dal lato interno alla città ad un metro circa di altezza rispetto al piano stradale moderno. Il piano di calpestio originale, infatti, fu progressivamente innalzato nei primi del Novecento con i terreni di riporto provenienti dagli scavi delle Terme di Caracalla e della Passeggiata Archeologica, che interrarono definitivamente anche il canale dell’Acqua Mariana.

2. Torre di porta Metronia, prospetto interno

3. A. STROZZI, Particolare del passaggio dell”Aqua Mariana dalla porta chiusa, 1474

4. Lapide murata sulla torre di porta Metronia, 1157

5. Lapide murata sulla torre di porta Metronia, 1579

6. Porta Metronia, prospetto esterno

Porta Prenestina e Labicana

La porta sorge sulla propaggine sud-est dell’Esquilino, in un’area un tempo elevata, denominata ad Spem Veterem per la presenza nelle vicinanze di un antico tempio dedicato alla Speranza. Il santuario, eretto nel 477 a.C., non è stato mai ritrovato, ma ha lasciato alla zona il toponimo. Il luogo era attraversato, fin da epoca remota, dalle vie Labicana e Prenestina.

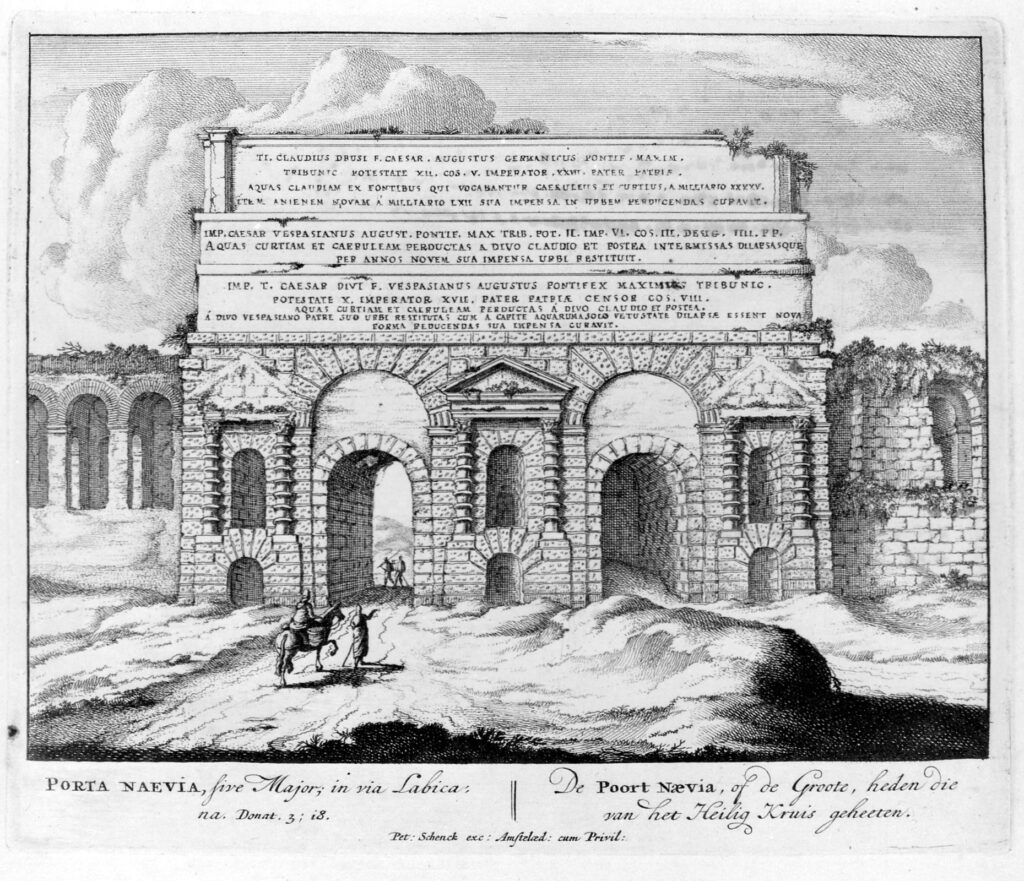

Nel tempo l’area venne caratterizzata dalla presenza di numerosi acquedotti, che da qui entravano in città sfruttando l’altezza del luogo. Tra il 38 e il 52 d.C. furono eretti dagli imperatori Caligola e Claudio due acquedotti: Aqua Claudia e Anio Novus. In questa occasione fu costruito un grande arco a doppio fornice, realizzato in opera quadrata di travertino nella particolare tecnica detta a bugnato rustico. Le arcate, sotto le quali passavano le due strade, sono delimitate da piloni che presentano finestre rettangolari, inquadrate da semicolonne corinzie e sormontate da un timpano. L’attico dell’arco è costituito da tre fasce attraversate dagli spechi degli acquedotti e contraddistinte da iscrizioni: l’epigrafe superiore ricorda la costruzione dell’opera da parte dell’imperatore Claudio, mentre le altre due si riferiscono ai successivi restauri condotti da Vespasiano nel 71 e da Tito nell’81 d.C.

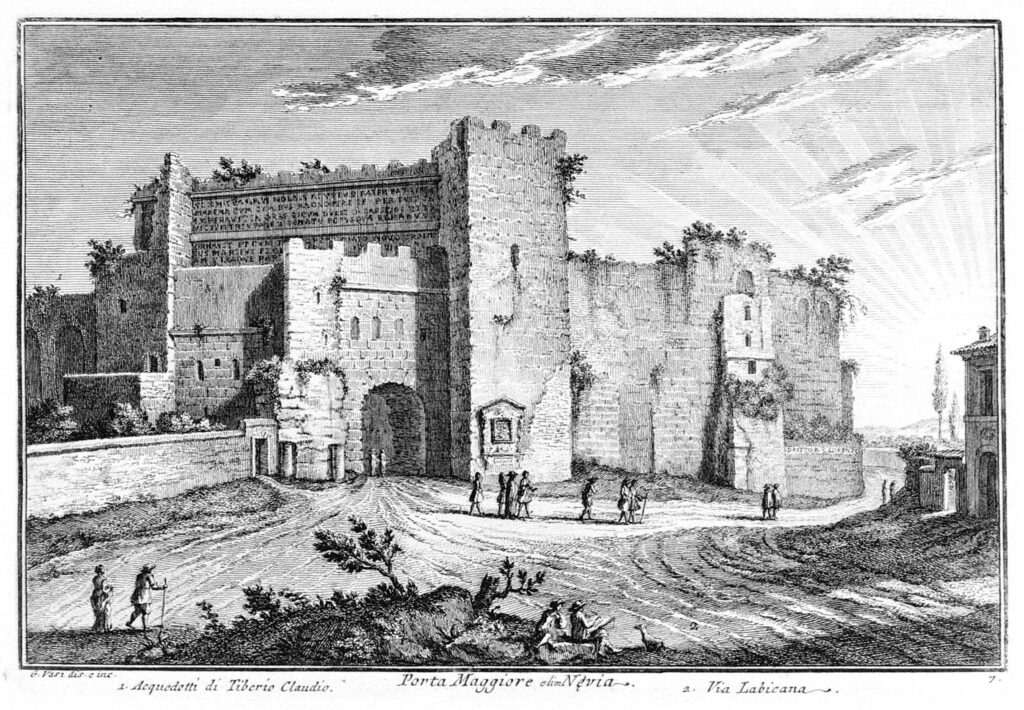

Con la costruzione delle Mura Aureliane, le arcate degli acquedotti furono inglobate nella nuova cinta muraria e i due fornici monumentali assunsero la funzione di porta urbica che rimase in uso fino all’epoca di papa Gregorio XVI nel 1838, quando venne abbattuta. Il suo aspetto originario ci è noto solo grazie alle antiche raffigurazioni, tra le quali quelle celebri di Giovanni Battista Piranesi e Giuseppe Vasi.

Ai due lati esterni erano due torri, originariamente rotonde, trasformate agli inizi del V secolo in forma quadrata durante la ristrutturazione avvenuta sotto il regno di Onorio. Nel corso delle demolizioni ottocentesche tornò alla luce l’antico sepolcro di Marco Virgilio Eurisace, inglobato nella costruzione della torre rotonda di Aureliano che era collocata al centro delle due porte. All’interno della cinta muraria vi era una controporta destinata al corpo di guardia, anch’essa demolita nel 1838, e la cui fondazione venne scoperta nel corso di scavi avvenuti negli anni 1955-1957.

Le due porte gemelle furono denominate, dal nome delle vie sottostanti, rispettivamente porta Labicana e porta Praenestina, mentre quello attuale di porta Maggiore (Porta Maior), attestato sin dal X secolo, sembra essere derivato dalla presenza della vicina basilica di Santa Maria Maggiore.

2. G. VASI, Porta Maggiore, sec. XVIII, ultimo quarto, stampa

3. Veduta di Porta Maggiore, sec. XIX, metà, dipinto ad acquarello

4. P. SCHENK, Veduta di Porta Maggiore, sec. XVIII, primo quarto, acquaforte

5. DOLBY JOSHUA E. A., Veduta di Porta Maggiore, sec. XIX, secondo quarto, litografia (Museo di Roma, Gabinetto delle Stampe – MR 6294)

Porta Tiburtina

La porta Tiburtina mostra oggi un aspetto alterato da numerosi restauri. In origine doveva coincidere con l’arco voluto da Augusto, nel punto in cui tre acquedotti scavalcavano la via Tiburtina, antichissimo collegamento tra Roma, Tivoli e la costa adriatica. Sul prospetto interno delle mura è ben visibile questa prima fase; al di sopra dell’arco augusteo, ornato da una testa di bue scolpita sulla chiave di volta, campeggiano tre iscrizioni legate ai restauri degli acquedotti: in alto si legge l’iscrizione di Augusto scolpita sul condotto dell’Aqua Julia, al centro quella risalente al restauro di Caracalla nel 212 sulla conduttura dell’Aqua Tepula, mentre sul canale inferiore, quello dell’Aqua Marcia, l’epigrafe celebrativa del restauro voluto da Tito nel 79. Dall’altro lato, quello esterno che si affaccia sul quartiere San Lorenzo, è visibile la ristrutturazione in grandi blocchi di travertino del tempo dell’imperatore Onorio. Le finestre in alto servivano ad illuminare la camera di manovra dove i soldati di guardia alzavano o abbassavano una saracinesca. In facciata vi è l’iscrizione che ricorda l’ampliamento delle Mura e riporta i nomi degli imperatori Arcadio e Onorio.

Nel Medioevo le torri vennero completamente ricostruite in più fasi con blocchetti di tufo più o meno regolari, alternati a fasce di mattoni di recupero. In quest’epoca la porta era nota sia con il nome di porta San Lorenzo, per la vicinanza all’omonima basilica, sia con il nome di porta Taurina, per la presenza delle teste scolpite a rilievo sull’arco augusteo.

All’inizio del Quattrocento, durante gli scontri tra le truppe papali e l’esercito del Regno di Napoli guidato da Ladislao d’Angiò-Durazzo, la porta fu bombardata e il lato verso Roma subì gravi danni. Successivamente fu ristrutturata dal papa Nicolò V (1447-1455) che innalzò le torri fino all’altezza attuale: questo intervento è riconoscibile per l’uso di blocchi di tufo di grandi dimensioni. Ulteriori trasformazioni risalgono alla fine del Cinquecento quando, con la costruzione dell’acquedotto Felice, il condotto si sovrappose alle Mura nel tratto tra porta Maggiore e porta Tiburtina. Nel XVII secolo tutti gli spazi sul lato interno furono occupati da edifici per un corpo di guardia e il Dazio, documentati da diverse foto d’epoca tra fine Ottocento e inizio Novecento.

Nel 1917 il Comune di Roma, su progetto di Lucio Mariani, intervenne nell’area, chiudendo per sempre il transito attraverso l’arco augusteo, demolendo le costruzioni più recenti e trasformando la porta Tiburtina nel monumento di se stessa. Questo tratto di Mura divide oggi il quartiere San Lorenzo dall’area logistica della Stazione Termini.

2. A. MILANA, Prospetto esterno di Porta Tiburtina, 1966

3. Porta Tiburtina, prospetto esterno, 1920-1930

4. C.B. SIMELLI, Porta Tiburtina, prospetto esterno, 1864-1866

5. Porta Tiburtina, prospetto esterno, seconda metà del XIX secolo