La porta, che prende il nome dalla via Latina, la strada diretta verso la Campania attraverso i Colli Albani e le valli del Sacco e del Liri, fu costruita secondo il modello ad unico fornice rivestito di blocchi di travertino e fiancheggiato da due torri semicircolari di laterizio, comune ad altri varchi del circuito.

Della fase aurelianea rimangono diverse tracce, tra le quali la presenza, nella torre occidentale, di un vano scala per raggiungere la camera di manovra della saracinesca. Quest’ultima, di cui si conserva l’alloggiamento all’interno dell’arco, bloccava l’accesso dall’esterno, mentre verso la città la porta era chiusa con due battenti lignei provvisti di cardini.

Con l’innalzamento e il rafforzamento delle Mura realizzato dall’imperatore Onorio, anche le torri di porta Latina raggiunsero i tre piani di altezza; per sostenere il peso della camera superiore fu necessario riempire il vuoto della scala nella torre occidentale e ricavare un nuovo accesso in uno dei bracci della controporta, il cortile di guardia interno edificato in epoca onoriana e oggi scomparso.

Il paramento in blocchi della porta è ancora quello di età aurelianea, ad eccezione della riduzione del fornice realizzata durante i lavori dell’imperatore Onorio, di cui si distinguono chiare tracce sul prospetto esterno. A questa stessa fase appartengono il monogramma cristologico scolpito sul blocco esterno centrale dell’arco e la croce bizantina su quello del lato interno.

Porta Latina, resa definitivamente praticabile solo nel primo decennio del Novecento, fu murata più volte nel corso dei secoli: dopo una breve chiusura nel 1408, il passaggio fu interdetto a seguito delle misure sanitarie dovute alla pestilenza del 1656-1657, fu aperto nel 1669 e murato ancora nel 1808, con una breve riapertura nel 1827.

Fu proprio la chiusura del varco che nel 1870 impedì al generale Luigi Cadorna e alle sue truppe di entrare in città dal quadrante sud orientale, costringendoli a ripiegare su porta Pia per annettere Roma al Regno d’Italia.

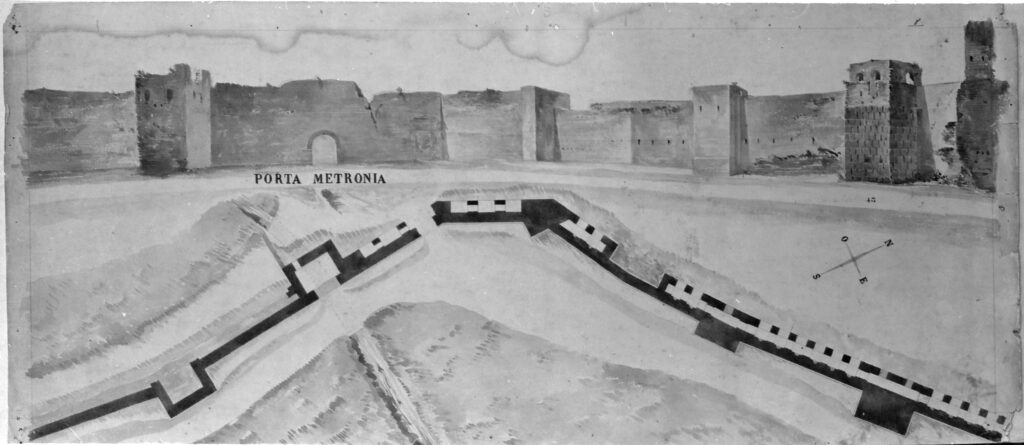

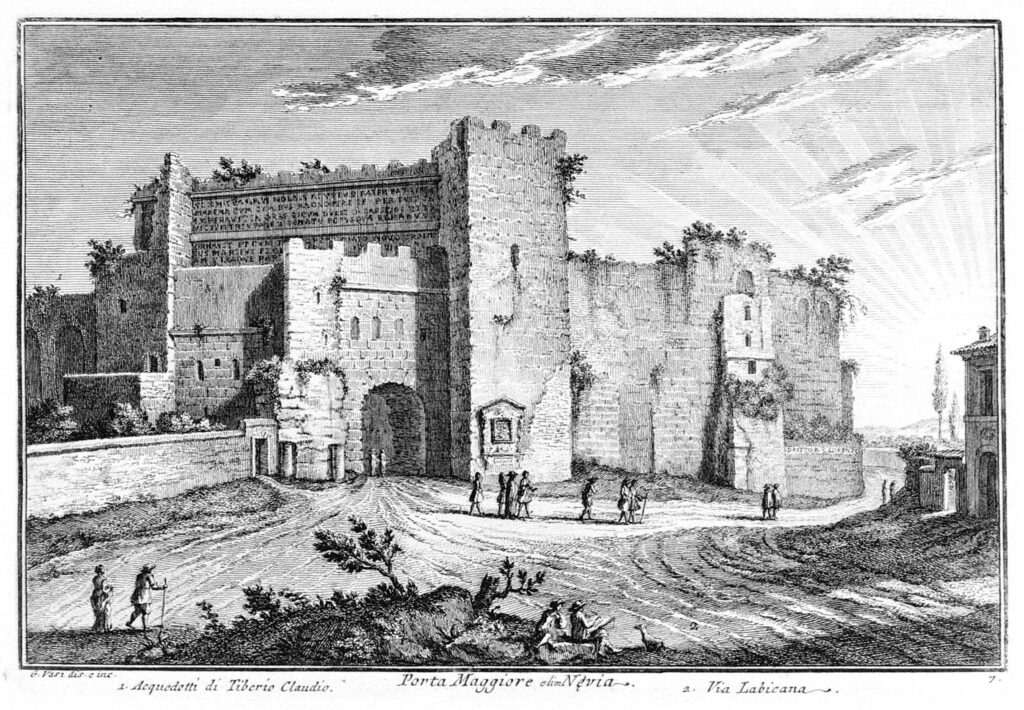

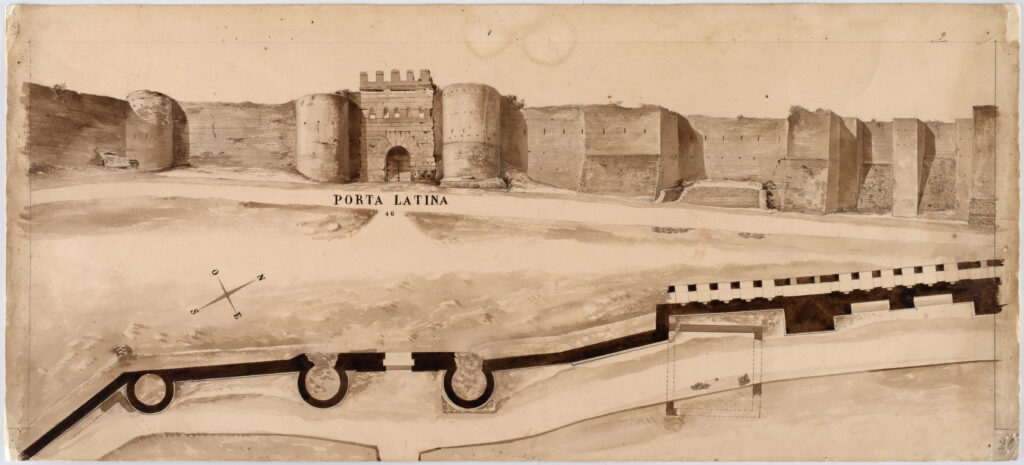

2. F. CICCONETTI, Pianta e prospetto delle mura aureliane con la Porta Latina, 1874

3. A. JEMOLO, Porta Latina, prospetto interno, 2017

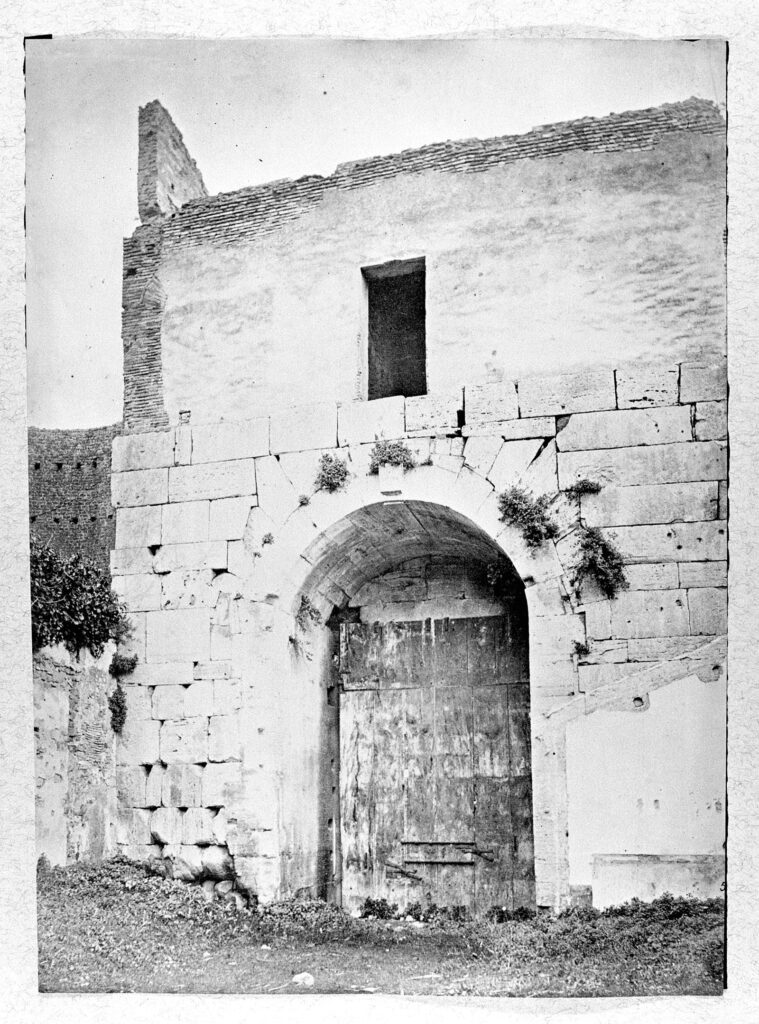

4. Porta Latina, prospetto interno, seconda metà del XIX secolo

5. C. B. SIMELLI, Porta Latina, prospetto esterno, 1864-1866